еңЁзІӨиҜӯдё–з•ҢдёӯпјҢи¶ізҗғзҗғжҳҹзҡ„еҗҚеӯ—дёҚд»…жҳҜдҪ“иӮІж–°й—»зҡ„е…ій”®иҜҚпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚзӢ¬зү№зҡ„иҜӯиЁҖж–ҮеҢ–зҺ°иұЎгҖӮзІӨиҜӯдҪңдёәдёҖй—ЁеҜҢжңүйҹөеҫӢдёҺеЈ°и°ғзҡ„иҜӯиЁҖпјҢеҪ“е®ғеҺ»иҪ¬иҜ‘гҖҒеҸ‘йҹід№ғиҮіеҲӣйҖ жҖ§ең°вҖңжң¬ең°еҢ–вҖқеӣҪйҷ…и¶ізҗғе·Ёжҳҹзҡ„еҗҚеӯ—ж—¶пјҢеҫҖеҫҖиғҪеёҰеҮәдёҖз§ҚжһҒе…·ең°ж–№иүІеҪ©зҡ„е№Ҫй»ҳж„ҹдёҺдәІеҲҮж„ҹгҖӮд»ҺвҖңзҫҺж–ҜпјҲMessiпјүвҖқгҖҒвҖңCжң—жӢҝеәҰпјҲCristiano RonaldoпјүвҖқеҲ°вҖңе°јйҰ¬пјҲNeymarпјүвҖқгҖҒвҖңйәҘе·ҙжҜ”пјҲMbappГ©пјүвҖқпјҢиҝҷдәӣеҸ‘йҹіж—ўдҝқз•ҷдәҶеҺҹеҗҚзҡ„йҹійҹөзү№еҫҒпјҢеҸҲиһҚе…ҘдәҶзІӨиҜӯзү№жңүзҡ„еЈ°и°ғзҫҺдёҺи¶Је‘іжҖ§гҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўеұ•ејҖжҺўи®Ёпјҡе…¶дёҖпјҢзІӨиҜӯеҸ‘йҹіеңЁи¶ізҗғзҗғжҳҹиҜ‘еҗҚдёӯзҡ„йҹійҹөзҫҺдёҺең°йҒ“ж„ҹпјӣе…¶дәҢпјҢдёҚеҗҢе№ҙд»ЈзІӨиҜӯиҜ‘еҗҚзҡ„ж–ҮеҢ–жј”еҸҳпјӣе…¶дёүпјҢзҗғиҝ·й—ҙеӣ еҸ‘йҹіеј•з”іеҮәзҡ„еЁұд№җжҖ§дёҺзӨҫдәӨж–ҮеҢ–пјӣе…¶еӣӣпјҢзІӨиҜӯи¶ізҗғиҜ‘еҗҚеҜ№иҜӯиЁҖи®ӨеҗҢдёҺеҹҺеёӮж–ҮеҢ–зҡ„еҪұе“ҚгҖӮйҖҡиҝҮеҲҶжһҗиҝҷдәӣзңӢдјјж—Ҙеёёзҡ„еҸ‘йҹіи¶Ји°ҲпјҢжҲ‘们дёҚд»…иғҪж„ҹеҸ—иҜӯиЁҖзҡ„еҰҷи¶ЈжЁӘз”ҹпјҢд№ҹиғҪдҪ“дјҡеҲ°йҰҷжёҜд№ғиҮізІӨиҜӯж–ҮеҢ–дёӯзӢ¬зү№зҡ„дё–з•Ңи§ӮдёҺе№Ҫй»ҳж„ҹгҖӮ

зІӨиҜӯжӢҘжңүд№қдёӘеЈ°и°ғе’Ңдё°еҜҢзҡ„е…ҘеЈ°йҹөе°ҫпјҢдҪҝе…¶еңЁиҪ¬иҜ‘еӨ–жқҘиҜҚж—¶еұ•зҺ°еҮәжһҒй«ҳзҡ„зҒөжҙ»жҖ§гҖӮд»ҘвҖңMessiвҖқдёәдҫӢпјҢиҜ‘дҪңвҖңзҫҺж–ҜвҖқдёҚд»…йҹідјјеҺҹеҗҚпјҢжӣҙйҖҸеҮәдёҖд»ҪвҖңйқ“д»”еҸҲзҒөеҠЁвҖқзҡ„ж„ҹи§үгҖӮвҖңзҫҺвҖқдёҺвҖңж–ҜвҖқзҡ„з»„еҗҲи®©еҗҚеӯ—иҜ»иө·жқҘж—ўйЎәеҸЈеҸҲеёҰзӮ№д№ҰеҚ·ж°”пјҢж—ўжҳҜзҝ»иҜ‘еҸҲжҳҜжң¬ең°еҢ–еҶҚеҲӣйҖ зҡ„жҲҗжһңгҖӮ

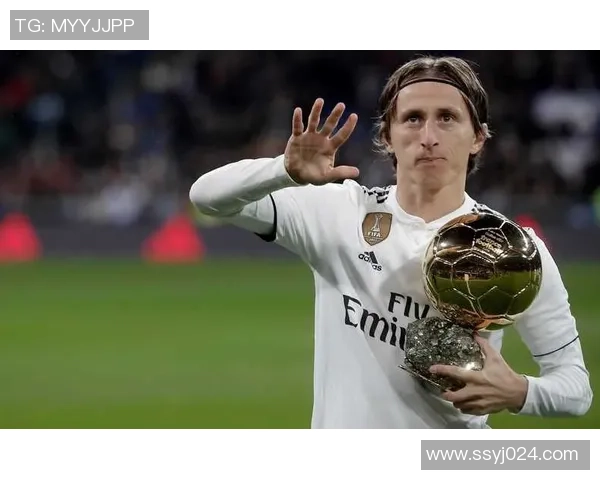

вҖңCristiano RonaldoвҖқеңЁзІӨиҜӯдёӯеёёиў«з§°дёәвҖңCжң—жӢҝеәҰвҖқгҖӮе…¶дёӯвҖңCжң—вҖқжӣҙжҲҗдёәд»–еңЁйҰҷжёҜзҗғиҝ·й—ҙзҡ„д»Јз§°пјҢж—ўж–№дҫҝеҸҲдәІеҲҮгҖӮиҝҷдёӘвҖңжң—вҖқеӯ—йҹідјјвҖңRonaldoвҖқзҡ„вҖңRonвҖқпјҢеҗҢж—¶еҜ“ж„ҸвҖңе…үдә®гҖҒиӢұдҝҠвҖқпјҢдёҺд»–зҡ„зҗғеңәеҪўиұЎдёҚи°ӢиҖҢеҗҲгҖӮзІӨиҜӯзҗғиҝ·з”ЁеЈ°и°ғе’ҢиҜӯд№үжһ„е»әеҮәзӢ¬зү№зҡ„дәІиҝ‘ж„ҹпјҢдҪ“зҺ°дәҶиҜӯиЁҖзҡ„еҲӣйҖ еҠӣгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢвҖңNeymarвҖқиў«иҜ‘дҪңвҖңе°јйҰ¬вҖқпјҢеҗ¬иө·жқҘз®ҖжҙҒжҳҺеҝ«пјҢиҠӮеҘҸж„ҹејәгҖӮвҖңйҰ¬вҖқеңЁзІӨиҜӯдёӯеёёеёҰжңүйҖҹеәҰдёҺеҠӣйҮҸзҡ„иұЎеҫҒпјҢдёҺд»–зҡ„иёўзҗғйЈҺж јй«ҳеәҰеҘ‘еҗҲгҖӮз”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢзІӨиҜӯеҸ‘йҹідёҚд»…иҝҪжұӮйҹідјјпјҢжӣҙжіЁйҮҚиҜӯж„ҹдёҺиұЎеҫҒжҖ§иЎЁиҫҫзҡ„еҘ‘еҗҲпјҢиҝҷжӯЈжҳҜе…¶зӢ¬зү№йӯ…еҠӣжүҖеңЁгҖӮ

ж—©жңҹзҡ„зІӨиҜӯи¶ізҗғиҜ‘еҗҚеӨҡеҸ—иӢұеӣҪеҪұе“ҚпјҢеёҰжңүжҳҺжҳҫзҡ„ж®–ж°‘ең°ж—¶д»Јз—•иҝ№гҖӮдҫӢеҰӮвҖңзў§е’ёвҖқпјҲBeckhamпјүдёҖеҗҚпјҢжқҘиҮӘиӢұиҜӯвҖңBeckhamвҖқзҡ„йҹіиҜ‘пјҢдҪҶвҖңзў§вҖқдёҺвҖңе’ёвҖқзҡ„жҗӯй…Қе……ж»ЎжёҜејҸиҜӯж„ҹпјҢж—ўдҝқз•ҷдәҶеҺҹйҹіпјҢеҸҲеёҰеҮәдёҖз§Қжё…зҲҪгҖҒдҝҠжң—зҡ„ж„ҹи§үпјҢз¬ҰеҗҲд»–еңЁеҪ“е№ҙвҖңдёҮдәәиҝ·вҖқзҡ„еҪўиұЎгҖӮ

иҝӣе…Ҙ2000е№ҙд»ЈеҗҺпјҢйҡҸзқҖи‘ЎиҜӯзі»дёҺеҚ—зҫҺзҗғжҳҹзҡ„еҙӣиө·пјҢзІӨиҜӯиҜ‘еҗҚзҡ„йЈҺж јйҖҗжёҗеӨҡе…ғеҢ–гҖӮиҜёеҰӮвҖңжң—жӢҝз”ёеҘҙпјҲRonaldinhoпјүвҖқгҖҒвҖңиІ»иҳӯеәҰжүҳеҲ©ж–ҜпјҲFernando TorresпјүвҖқгҖҒвҖңеҚЎеҚЎпјҲKakГЎпјүвҖқзӯүеҗҚеӯ—пјҢиҜ»жқҘж—ўе…·ејӮеӣҪйҹөе‘іпјҢеҸҲиғҪиў«йҰҷжёҜзҗғиҝ·иҪ»жқҫжҺҘеҸ—гҖӮиҝҷз§ҚвҖңеҚҠйҹіиҜ‘еҚҠж„ҸиҜ‘вҖқзҡ„зӯ–з•ҘпјҢеҸҚжҳ еҮәзІӨиҜӯеңЁе…ЁзҗғиҜӯеўғдёӯзҡ„еҢ…е®№жҖ§дёҺзҒөжҙ»жҖ§гҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢйҡҸзқҖе№ҙиҪ»дёҖд»Јзҡ„зҪ‘з»ңж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•пјҢзҗғжҳҹиҜ‘еҗҚеҮәзҺ°дәҶжӣҙеӨҡвҖңзҺ©е‘івҖқзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮдҫӢеҰӮвҖңйәҘе·ҙжҜ”пјҲMbappГ©пјүвҖқиў«йғЁеҲҶзҗғиҝ·жҲҸз§°дёәвҖңйәҘйәҘйЈӣвҖқпјҢдёҚд»…йҹідјјеҺҹеҗҚпјҢиҝҳеёҰжңүиҪ»жқҫе№Ҫй»ҳзҡ„иҜӯж°”гҖӮиҝҷз§ҚдәҢж¬ЎеҲӣйҖ зҡ„зҺ°иұЎпјҢиҜҙжҳҺзІӨиҜӯи¶ізҗғж–ҮеҢ–е·Ід»ҺеҚ•зәҜзҡ„йҹіиҜ‘йҳ¶ж®өиҝӣе…Ҙдә’еҠЁеҢ–гҖҒеЁұд№җеҢ–зҡ„иҜӯиЁҖдј ж’ӯйҳ¶ж®өгҖӮ

зІӨиҜӯзҗғиҝ·еңЁж—Ҙеёёи®Ёи®әдёӯпјҢеёёеёёжҠҠзҗғжҳҹеҗҚеӯ—зҺ©еҮәиҠұж ·гҖӮжҜ”еҰӮвҖңзҫҺж–ҜзҘһвҖқгҖҒвҖңCжң—зҡҮвҖқгҖҒвҖңе°јйҰ¬д»”вҖқзӯүпјҢиҝҷдәӣеёҰжҳөз§°ејҸзҡ„з§°е‘јдҪ“зҺ°еҮәдёҖз§ҚиҜӯиЁҖдәІеҜҶжҖ§гҖӮе°Өе…¶вҖңCжң—вҖқиҝҷз§Қзј©з•Ҙз§°е‘јпјҢдёҚд»…жҳҜз®ҖеҢ–пјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қиә«д»Ҫж ҮзӯҫпјҢеёҰжңүжө“еҺҡзҡ„жғ…ж„ҹи®ӨеҗҢгҖӮ

иҝҳжңүдёҚе°‘еҸ‘йҹізҺ©з¬‘жҲҗдёәзҪ‘з»ңжў—гҖӮдҫӢеҰӮпјҢвҖңеӨҸи–©зү№пјҲHazardпјүвҖқеӣ иҜ»йҹіжҺҘиҝ‘вҖңдёӢжқҖзү№вҖқпјҢиў«зҪ‘еҸӢи°ғдҫғжҲҗвҖңиҗҪеңәеҝ…жқҖвҖқпјӣвҖңе·ҙжҙӣиҝӘиұӘй—ЁеӣҪйҷ…е®ҳзҪ‘еҲ©пјҲBalotelliпјүвҖқиў«з§°дёәвҖңе·ҙзҘһвҖқпјҢж—ўзј©зҹӯеҸ‘йҹіпјҢеҸҲиөӢдәҲзҘһиҜқиүІеҪ©гҖӮзІӨиҜӯеңЁжӯӨиө·еҲ°ж¶ҰиүІдҪңз”ЁпјҢдҪҝеҗҚеӯ—жӣҙе…·жҲҸеү§жҖ§е’ҢдәІж°‘ж„ҹгҖӮ

жңүи¶Јзҡ„жҳҜпјҢзҗғиҝ·иҝҳдјҡз”ЁзІӨиҜӯеҸ‘йҹізҡ„еЈ°и°ғзү№зӮ№жқҘеҲ¶йҖ еҸҢ关笑иҜқгҖӮдҫӢеҰӮвҖңж–Ҫдё№пјҲZidaneпјүвҖқзҡ„вҖңж–ҪвҖқйҹіеңЁжҹҗдәӣиҜӯеўғдёӢеҸҜеј•з”ідёәвҖңж–Ҫеұ•вҖқпјҢй…ҚеҗҲд»–зҡ„еңәдёҠйЈҺж јпјҢеҪўжҲҗвҖңж–Ҫеұ•и„ҡжі•вҖқзҡ„е№Ҫй»ҳиҒ”жғігҖӮиҝҷз§ҚвҖңиҜӯйҹіеҚіж–ҮеҢ–вҖқзҡ„еҲӣйҖ еҠӣпјҢжӯЈжҳҜзІӨиҜӯиҜӯеўғдёӢи¶ізҗғи®Ёи®әзҡ„зІҫй«“гҖӮ

зІӨиҜӯиҜ‘еҗҚзҡ„йӯ…еҠӣдёҚеҸӘжҳҜиҜӯиЁҖжёёжҲҸпјҢжӣҙжҳҜж–ҮеҢ–иә«д»Ҫзҡ„дҪ“зҺ°гҖӮйҰҷжёҜзҗғиҝ·йҖҡиҝҮиҝҷдәӣжң¬ең°еҢ–зҡ„еҗҚеӯ—пјҢе»әз«Ӣиө·дёҺе…Ёзҗғи¶ізҗғж–ҮеҢ–зҡ„зӢ¬зү№иҝһжҺҘгҖӮж— и®әжҳҜвҖңзҫҺж–ҜвҖқиҝҳжҳҜвҖңзў§е’ёвҖқпјҢеңЁзІӨиҜӯиҜӯеўғдёӢпјҢе®ғ们дёҚеҶҚеҸӘжҳҜеӨ–жқҘеҗҚпјҢиҖҢжҲҗдёәдәҶйҰҷжёҜдҪ“иӮІи®°еҝҶзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

зІӨиҜӯзҡ„еЈ°и°ғзү№жҖ§дҪҝеҫ—жҜҸдёӘиҜ‘еҗҚйғҪиғҪеёҰеҮәжғ…ж„ҹжё©еәҰгҖӮдҫӢеҰӮвҖңзҫҺж–ҜвҖқдәҢеӯ—иҪ»зӣҲйЎәеҸЈпјҢвҖңCжң—вҖқеҲҷй“ҝй”өжңүеҠӣпјҢвҖңе°јйҰ¬вҖқеҲҷеёҰзӮ№дҝҸзҡ®ж„ҹгҖӮиҝҷдәӣеҸ‘йҹізҡ„з»Ҷеҫ®е·®еҲ«пјҢжӯЈеҘҪеҜ№еә”дёҚеҗҢзҗғжҳҹзҡ„ж°”иҙЁпјҢеұ•зҺ°еҮәиҜӯиЁҖдёҺдәәзү©еҪўиұЎд№Ӣй—ҙзҡ„е…ұйёЈе…ізі»гҖӮ

жӣҙж·ұеұӮж¬Ўең°пјҢзІӨиҜӯи¶ізҗғиҜ‘еҗҚжҠҳе°„еҮәеҹҺеёӮзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎгҖӮе®ғи®©жёҜдәәз”ЁиҮӘе·ұзҡ„иҜӯиЁҖеҺ»зҗҶи§ЈгҖҒжј”з»ҺеӣҪйҷ…еҒ¶еғҸпјҢд»ҺиҖҢеңЁе…ЁзҗғеҢ–жөӘжҪ®дёӯдҝқжҢҒзӢ¬з«ӢиЎЁиҫҫгҖӮжӯЈеҰӮзҗғеңәдёҠеҚғеҸҳдёҮеҢ–зҡ„иҠӮеҘҸпјҢзІӨиҜӯиҜ‘еҗҚжң¬иә«д№ҹжҳҜдёҖз§ҚеҹҺеёӮиҠӮжӢҚпјҢиұЎеҫҒйҰҷжёҜж–ҮеҢ–зҡ„зҒөжҙ»дёҺйҹ§жҖ§гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

зІӨиҜӯеҸ‘йҹіеңЁи¶ізҗғзҗғжҳҹиҜ‘еҗҚдёӯзҡ„и¶Је‘іжҖ§пјҢдёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁиҜӯйҹізҡ„зҒөеҠЁдёҺжҠјйҹөдёҠпјҢжӣҙеңЁдәҺж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎзҡ„еҶҚеҲӣйҖ гҖӮйҖҡиҝҮжң¬ең°еҢ–зҡ„иҜӯиЁҖиҪ¬еҢ–пјҢзҗғжҳҹеҗҚеӯ—иў«иөӢдәҲдәҶзӢ¬зү№зҡ„ең°еҹҹйЈҺе‘ідёҺжғ…ж„ҹжё©еәҰгҖӮзІӨиҜӯз”Ёе…¶дё°еҜҢзҡ„еЈ°и°ғзі»з»ҹпјҢе°ҶеӣҪйҷ…еҗҚеӯ—иҪ¬еҢ–дёәжңүжё©еәҰгҖҒжңүж•…дәӢзҡ„з¬ҰеҸ·пјҢиҝҷз§ҚеҲӣйҖ еҠӣи®©иҜӯиЁҖжҲҗдёәи¶ізҗғж–ҮеҢ–зҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢзІӨиҜӯи¶ізҗғиҜ‘еҗҚж—ўжҳҜиҜӯиЁҖиүәжңҜзҡ„дҪ“зҺ°пјҢд№ҹжҳҜеҹҺеёӮж–ҮеҢ–зҡ„зј©еҪұгҖӮе®ғи®©и¶ізҗғдёҚеҸӘжҳҜз«һжҠҖеңәдёҠзҡ„иҫғйҮҸпјҢжӣҙжҲҗдёәдёҖз§Қи·Ёж–ҮеҢ–зҡ„дәӨжөҒдёҺи®ӨеҗҢгҖӮжҜҸдёҖдёӘвҖңзҫҺж–ҜвҖқгҖҒвҖңCжң—жӢҝеәҰвҖқзҡ„з§°е‘јпјҢйғҪжҳҜжёҜдәәд»ҘиҜӯиЁҖиЎЁиҫҫзғӯзҲұзҡ„ж–№ејҸгҖӮзІӨиҜӯеҸ‘йҹізҡ„е№Ҫй»ҳдёҺйҹөе‘іпјҢи®©дё–з•Ңи¶ізҗғеңЁйҰҷжёҜжүҫеҲ°дәҶеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„вҖңеЈ°и°ғиҠӮеҘҸвҖқгҖӮ